Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich

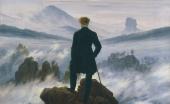

Das aquarellierte Blatt hat erstmals Werner Sumowski topographisch bestimmt, der es als Darstellung der Klosterruine Heilig Kreuz bei Meißen identifiziert hat (Zu Geschichte und Funktion des Klosters vgl. Inv.-Nr. 41107).(Anm. 1) Diese Bestimmung bestätigten Helmut Börsch-Supan (Anm. 2) und danach Petra Kuhlmann-Hodick, die diese Identifizierung präzisieren konnte.(Anm. 3) Demzufolge handelt es sich auf dem Hamburger Aquarell um die Ansicht der Nordwand aus südlicher Richtung der heute noch ähnlich existierenden Ruine. Friedrich hat sich eng an dem damals vorgefundenen Baubestand gehalten, dabei die Proportionen der Ruine allerdings insgesamt steiler erfasst, wodurch die Spitzbögen in ihrer Steilheit bildprägender erscheinen. Durch das von hinten einfallende Licht, das die unteren Teile der Ruinenwand und die angrenzenden Mauerreste verschattet, lässt sich die von Süden aufgenommene Ansicht auch in ihrer Tageszeit genauer bestimmen: Es muss sich um eine Aufnahme am späten Nachmittag oder im Abendlicht handeln, das Friedrich vor allem in den zarten Gelb- und Blautönen zum Ausdruck bringt, die in der Ruinenmauer und im Himmel vorherrschen. Das Spiel von Licht und Schatten ist bestimmend für die malerische Wirkung des Blattes, doch auch die aus Parallelschraffuren aufgebaute Binnenstruktur der verschatteten Mauern weist weniger einen graphischen als einen malerisch-abstrahierenden Charakter auf.

Sumowski und nach ihm Börsch-Supan haben darauf verwiesen, dass dem Hamburger Aquarell eine Ruinenstudie zugrunde liegen muss, die damals noch unbekannt war, doch vor einigen Jahren in Privatbesitz auftauchte.(Anm. 4) Die lavierte Federzeichnung entstand zusammen mit drei weiteren Ansichten der Ruine (Anm. 5) am 9. September 1800, und ist – wie Christine Hopfengart im Bremer Katalog 1998 nachweisen konnte (Anm. 6) – die obere Hälfte eines Skizzenbuchblattes, zu dem sich die untere Hälfte in Bremen befindet.(Anm. 7) Die beiden Hälften gehören zum Kleinen Mannheimer Skizzenbuch, das Friedrich von 1800-1802 benutzte, doch erscheint es nicht in der noch bei Friedrichs Enkel Harald von Andreas Aubert 1906 zusammengestellten Liste der Skizzenbuchblätter, weshalb Hans Dickel angenommen hat, dass Friedrich selbst es als Vorlage für spätere Arbeiten bereits herausgelöst habe.(Anm. 8)

Diese Vermutung ist angesichts des Hamburger Aquarells wahrscheinlich, denn Friedrich hat die Naturstudie nahezu wörtlich übernommen, doch durch die zeichnerischen Mittel und eine steilere Proportionierung der Architektur sowie durch die Hinzufügung einer Staffagefigur bildnerisch aufgewertet. Das Hamburger Aquarell folgt dem Blatt in Coburg akribisch bis in die Details, ist aber präziser in der Ausarbeitung. Die bildhafte Ausarbeitung, zu der auch die alte Rahmung und auch die Montierung (?) zählt, macht eine spätere Entstehung als 1800 wahrscheinlich, doch herrscht in der Literatur über die Datierung des Hamburger Aquarells große Uneinigkeit.

Konsens besteht darüber, dass die vier erwähnten, am 9. September 1800 entstandenen Ansichten am Beginn von Friedrichs Beschäftigung mit der Ruine stehen, die er auch danach aufgesucht hat (vgl. Inv.-Nr. 41107). Das Hamburger Blatt ist – darauf hat Börsch-Supan zu Recht hingewiesen – „ohne direkte stilistische Parallele im Œuvre Friedrichs“, was die verschiedenen vorgeschlagenen Datierungen erklären mag. Es werden Datierungen zwischen 1803/05 und 1824/28 angeführt; die früheste Ansetzung um 1803/05 stammt von Börsch-Supan, der auf Grund nicht klar angegebenen Räumlichkeit der Architektur und der noch nicht voll ausgebildeten Schraffiertechnik eine frühe Entstehung um 1803/05 annimmt. Sumowski hingegen hatte eine spätere Entstehung erst 1814 unter Hinweis auf die Ansicht der Klosterruine Eldena vom Januar 1814 in Kopenhagen (Anm. 9), die vor allem in der Erfassung der Architekturdetails dem Hamburger Blatt gleicht. Die von Börsch-Supan dagegen vertretene Meinung, auf dem Kopenhagener Blatt sei die Wiedergabe der Räumlichkeit und die Strichführung sicherer, ist vor allem auch dann nicht nachvollziehbar, wenn man die sehr ähnliche zeichnerische Durcharbeitung der Vegetation im Vordergrund vergleicht. Zudem zeigt das Kopenhagener Aquarell eine nahezu übereinstimmende zarte Farbigkeit, aber auch die Art der Schraffuren ist vergleichbar. Sie schließt an das im Juli 1813 entstandene Aquarell „Steinbruch bei Krippen“ an (Anm. 10) - worauf erstmals im Katalog der Hamburger Friedrich-Ausstellung 1974 hingewiesen wurde (Anm. 11) -, das ebenso wie das Hamburger Aquarell durch den gemalten Rahmen einen bildmäßigen Charakter aufweist. Die Vermutung Börsch-Supans, es handele sich um ein Geschenk Friedrichs, konnte inzwischen bestätigt werden: Es stammt aus dem Besitz des Dresdner Münzmeisters Friedrich Gotthelf Kummer (1782-1854), der mit Friedrich und Carl Gustav Carus befreundet war, und von beiden Zeichnungen besass. Das Berliner Aquarell entstand im Kriegssommer 1813, als Friedrich Dresden verlassen hatte und sich mehrere Monate bei seinem Freund Kummer in Krippen aufhielt.(Anm. 12) 1815 begleitete Kummer Friedrich auf seiner Reise durch Pommern nach Rügen, 1836 erwarb anlässlich einer Verlosung des Sächsischen Kunstvereins eine Tuschzeichnung von Friedrich; wann Friedrich Kummer das Aquarell zum Geschenk machte, ist allerdings nicht bekannt.(Anm. 13)

Eine ähnliche Funktion ist auch für das Hamburger Aquarell vorstellbar, vor allem auch deshalb, weil es sich um eine Variante eines früheren Motivs handelt, auf das Friedrich aus diesem Anlass zurückgegriffen hat. Die von Grummt vorgeschlagene späte Datierung nach 1817, möglicherweise erst um 1824/28, mit dem Hinweis, dass Friedrich die Kombination von Aquarell und Feder bevorzugt in seinem Spätwerk anwendet, kann dagegen wenig überzeugen. Zwar tritt diese Kombination der beiden Techniken häufiger im Friedrichs Spätwerk auf, doch ist sie vorher nicht unmöglich, wie das erwähnte, bereits 1814 entstandene Blatt in Kopenhagen mit der Ansicht von Eldena erweist. Die genannten Gründe machen eine Entstehung des Hamburger Aquarells etwa zur gleichen Zeit wahrscheinlich.

Peter Prange

1 Sumowski 1970, S. 53.

2 Börsch-Supan 1973, S. 280, Nr. 118.

3 Kuhlmann-Hodick 1996, S. 121.

4 Ruine des Klosters Heilig Kreuz, Feder und Pinsel in Braun, 102 x 117 mm, Veste Coburg, Sammlung Böhm-Hennes, Inv. Nr. Z 6477, vgl. Grummt 2011, S. 247-248, Nr. 243, Abb.

5 Vgl. Grummt 2011, S. 248-252, Nr. 244, Abb., und Nr. 245, Abb.

6 Bremen 1998, S. 110-111.

7 Klosterkirche Heilig Kreuz, Bleistift, Feder in Braun, Pinsel in Grau, 82 x 119 mm, Kunsthalle Bremen, Inv. Nr. 81/255, vgl. Grummt 2011, S. 248-250, Abb.

8 Dickel 1991, S. 28.

9 Die Abtei Eldena, 1814, Bleistift, Feder in Grau, Aquarell, Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, Inv. Nr. KKS GB 6486, vgl. Grummt 2011, S. 665-666, Nr. 714, Abb.

10 Steinbruch bei Krippen, 1813, Bleistift, Aquarell, 210 x 174 mm, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, SZ 18, vgl. Grummt 2011, S. 644-646, Nr. 677, Abb.

11 Friedrich 1974, S. 199.

12 Vgl. hierzu Petra Dorfmüller, Kirstin Gerth, Matthias Lehmann (Hrsg.): Friedrich Hoßfeld zum 200. Geburtstag. Die Familien des Münzmeisters Dr. Friedrich Gotthelf Kummer in Dresden und des Zeichenlehrers Friedrich Hoßfeld in Schulpforta, Bad Kösen/Schulpforta 2009, S. 23. Zu den genaueren Umständen seines Aufenthalts in Krippen und seiner Unfähigkeit, dort Zeichnen zu können, vgl. Karl-Ludwig Hoch: Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz. Skizzen, Motive, Bilder, Dresden/ Basel 1995, S. 57.

13 Vgl. Hoßfeld 2009, S. 69, Nr. 257. Das Blatt stammt aus einem Sammelalbum, das Luise Hoßfeld, geborene Kummer, um 1850 angelegt hatte, und neben dem Steinbruch-Aquarell noch andere Zeichnungen von Friedrich enthielt. Nach Luise Hochfelds Tod 1868 verblieb das Sammelalbum wohl bis um 1900 im Besitz ihres Mannes Friedrich Hoßfeld bzw. ihrer Nachkommen, die es an den Dresdner Amtsgerichtsdirektor Paul Ernst Julius Walter Ackermann verkauften. Das Album kam 1988 über dessen Tochter Dorothea Schiffner, geborene Ackermann in den Besitz des Dresdner Kupferstichkabinetts, doch hatte Ackermann vorher insgesamt 19 Zeichnungen – darunter das Blatt von Friedrich – entnommen, und 1911 in der Kunsthandlung Gasch in Dresden versteigern lassen, vgl. ebd., S. 69-70. Diese Angaben nicht bei Grummt 2011, S. 644, Nr. 677.

Details zu diesem Werk

Beschriftung

Unten rechts signiert: "C.D. Friderich" (Feder in Grau)

Auf dem Verso unten rechts auf alter Montierung nummeriert: "12" (Bleistift)Provenienz

Harald Friedrich, Hannover, ? - 1906; Ankauf von diesem, 1906

Bibliographie

Christina Grummt: Caspar David Friedrich. Die Zeichnungen. Das gesamte Werk, Bd. 2, München 2011, S.247-248, 789-790, Abb., Nr.bei Nr. 243, 867

Barbara Hardtwig, Peter Prange, Hinrich Sieveking, Klaus Weschenfelder, Christiane Wiebel: Mit dem Blick des Zeichners. Aquarelle und Zeichnungen der deutschen Romantik und des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung Böhm-Hennes, Ausst.-Kat. Kunstsammlungen der Veste Coburg, Berlin, München 2009, S.102, 104, Nr.bei Kat. Nr. 28, Abb.1

Caspar David Friedrich. Die Erfindung der Romantik, hrsg. von Hubertus Gaßner, Ausst.-Kat. Museum Folkwang, Essen; Hamburger Kunsthalle 2006, S.364, Abb.S. 130

Gerd-Helge Vogel: Patriotische und antinapoleonische Haltung im Werk

von Caspar David Friedrich, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg 2006, , S.99, Abb.11

Werner Busch: Unmittelbares Naturstudium und mathematische Abstraktion bei Caspar David Friedrich, Hamburger Kunsthalle Hamburg 2002, S. 17-26, in: Expedition Kunst. Die Entdeckung der Natur von C. D. Friedrich bis Humboldt, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle 2002, S.21, Abb., Abb.3

Meisterwerke der Kunsthalle Bremen Band II. Aquarelle, Pastelle und Zeichnungen, Bremen 1998, S.111

Ewelina Rzucidlo: Caspar David Friedrich und Wahrnehmung. Von der Rückenfigur zum Landschaftsbild, Kunstgeschichte, Bd. 59, Münster 1998, zugl. Berlin, Univ., Diss. 1997, S.246, Anm. 248

Petra Kuhlmann-Hodick: Zwei Aquarelle Caspar David Friedrichs in Dresden und Anger, in: Dresdener Kunstblätter 4, München 1996, S. 116-127, S.121, Abb.6

Hans Dickel: Caspar David Friedrich in seiner Zeit. Zeichnungen der Romantik und des Biedermeier, hrsg. von Manfred Fath, Die Zeichnungen und Aquarelle des 19. Jahrhunderts der Kunsthalle Mannheim, Bd. 3, Weinheim 1991, S.5, 28

Caspar David Friedrich - seine Zeichnungen in der Hamburger Kunsthalle, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1990, S.8, 34, Nr.33, Abb.15 auf S. 18

Ulrich Schulze: Ruinen gegen den konservativen Geist. Ein Bildmotiv bei Caspar David Friedrich, hrsg. von Hans Joachim Kunst, August Rave, Wolfgang Schenkluhn, Worms 1987, S.19, Abb.9

Gemälde und Zeichnungen 1490-1918. 45 Neuerwerbungen, Galerie Arnoldi-Livie, München 1987, S.28, Nr.bei Nr. 17

Marianne Bernhard, Hans H. Hofstätter: Caspar David Friedrich. Das gesamte graphische Werk, München 1974, Abb.S. 542

Caspar David Friedrich 1774-1840, hrsg. von Werner Hofmann, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle, München 1974, S.199, Nr.114, Abb., Abb.198 auf S. 60

Helmut Börsch-Supan, Karl Wilhelm Jähnig: Caspar David Friedrich. Gemälde, Druckgraphik und bildmäßige Zeichnungen, München 1973, S.280, Nr.118, Abb.

Werner Sumowski: Caspar David Friedrich-Studien, Wiesbaden 1970, S.53, 158, Abb.50

Sigrid Hinz: Caspar David Friedrich als Zeichner. Ein Beitrag zur stilistischen Entwicklung und ihrer Bedeutung für die Datierung der Gemälde, Bd. 2, Greifswald, Univ., Diss. 1966, S.90, Nr.565

Alfred Lichtwark: Kunsthalle zu Hamburg. Verzeichnis der Geschenke und Erwerbungen des Jahres 1906, Hamburg 1906, S.43, Nr.108

Ausstellung deutscher Kunst aus der Zeit von 1775-1875. Zeichnungen, Aquarelle. Pastelle, Ölstudien. Miniaturen und Möbel, Ausst.-Kat. Königliche Nationalgalerie Berlin 1906, S.39, Nr.2425